Der große Mandarin

Dem großen Mandarin missfällt die korrupte männliche Politikerklasse. Zwei Frauen, die seinen Rat zum Thema suchen, empfiehlt er die Gründung einer eigenen Partei. Die Frauen befolgen seinen Rat und erreichen tatsächlich die Mehrheit. Doch es fehlt ihnen ein eigenes Parteiprogramm. So kommt es zum Streit. Doch durch seine unerschöpfliche Weisheit und Herzensgüte gelingt es dem Mandarin, den Zwist zu schlichten. In seinem Garten appelliert er an die Vernunft und Versöhnungsbereitschaft der Beteiligten. Seine letzten Worte im Film zeugen davon: "Ihr sollt nur friedlich sein, denn das Leben auf dieser Erde, Menschen, ist kurz."

Die hehre Idee des Filmes, Frauen können durch Liebe, Güte und Zuneigung Männermisswirtschaft ordnen und Seilschaften sprengen, wird zwar ernst verfolgt, aber nicht zu ernst genommen. Der große Mandarin ist nicht nur unendlich weise, sondern hat auch den Schalck im Nacken. Das machte die deutsche Produktion von 1948/49 zu einem sehenswerten und unterhaltsamen Lehrstück in Sachen Philosophie.

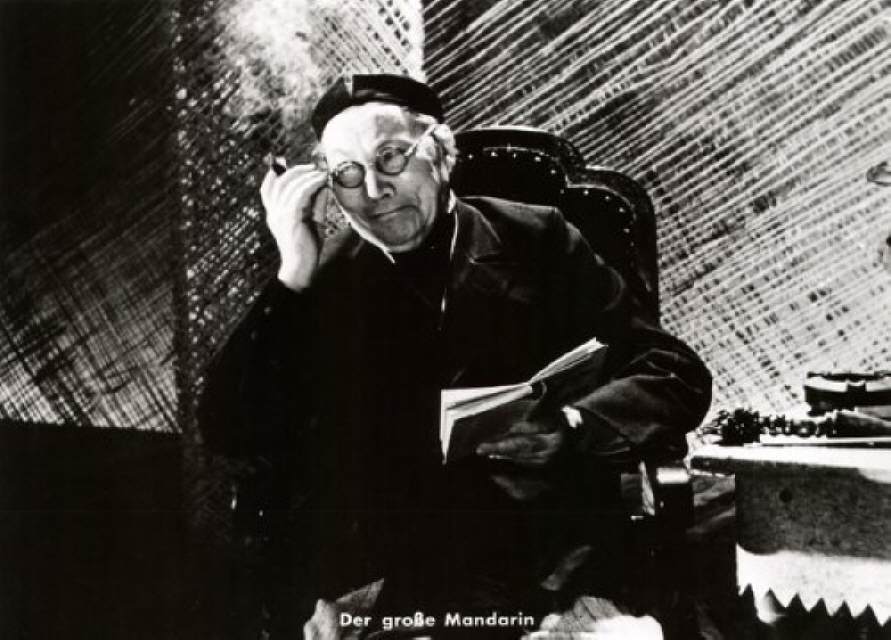

Buch und Regie führte Karl-Heinz Stroux (1908-1985), Der große Mandarin war sein erster Film. Für Hauptdarsteller Paul Wegener war es der letzte. Er starb kurz nachdem der Film abgedreht war.

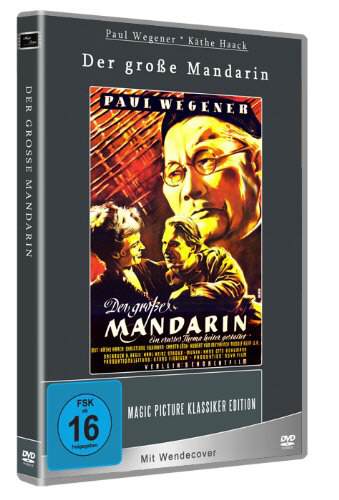

Mit Paul Wegener, Käthe Haack, Christiane Felsmann, Carsta Löck, Hubert von Meyerinck; Regie: Karl Heinz Stroux

Kritiken

Curt Riess schrieb dazu in seinem Erinnerungsband 'Das gibt‘s nur einmal': „Die exotischen Filme nach dem zweiten Weltkrieg sind sehr schlecht; das muß auch von dem letzten Film des großen Schauspielers Paul Wegener - „Der große Mandarin“ - gesagt werden. Allein die Story ist schon ein Kapitel für sich. Niemand versteht genau, worum es geht. Das mag zwar sehr „exotisch“ sein, ist auf die Dauer aber ermüdend. Wovon handelt der Film? Schon diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. […] Das ist sehr wirr, obwohl es sich doch - unter dem Deckmantel der Exotik - um sehr aktuelle Tagesfragen handelt, um Hungersnot, Schwarzhandel, Korruption, Diktatur.“

Der Spiegel schrieb in seiner Ausgabe vom 26. Februar 1949: „Stroux macht Film im Film. Er läßt Dekorations-, Atelier- und Geldnöte mitspielen, mit einer Spitze gegen die Filmfinanziers. Er läßt die Akteure auf der Leinwand in einen gefilmten Zuschauerraum reden und sprechen und filmt die Reaktion eines schauspielenden Publikums. Der Zuschauer kommt um den Eindruck des einfallsreich und anspruchsvoll Komplizierten nicht immer herum. Starke Szenen verblinken zu besprochenen Standphotos. Der dreifache Wechsel von Raum und Zeit handikapt eine filmisch geordnete Spannung und den Gesamteindruck.“

Curt Riess urteilte: „[D]er hochbegabte Regisseur Karl Heinz Stroux, um diese Zeit bereits einer der ersten Theatermänner Deutschlands, hat sich einiges ausgedacht, was im Film eben nicht oder zumindest noch nicht durchzuführen ist. Er beabsichtigt wohl, einen surrealistischen Film zu drehen. Jedenfalls weiß man nie, ob die Schauspieler ihre Rollen spielen oder zu den Zuschauern sprechen. Sie tun nämlich beides. Eben noch haben sie tragisch eine Szene gemimt; plötzlich springen sie sozusagen aus der Leinwand heraus ins Parkett und unterhalten sich mit uns.“

Heinrich Fraenkel schrieb in Unsterblicher Film, der Film sei „ein etwas seltsamer, im Kleinstadt-Milieu zwischen Alt-China und der modernen Zeit pendelnder Lustspielstoff.“

Im Lexikon des Internationalen Films ist zu lesen: „Der Film wollte auch formal der deutschen Nachkriegsproduktion neue Impulse geben, ist aber in erster Linie seines geistigen Gehalts wegen interessant. Er schöpft Hoffnung für die Lösung von Zeitproblemen aus der Weisheit eines fernöstlichen Humanismus.“

Zu einer positiven Einschätzung gelangte der Evangelische Film-Beobachter: „Mit einer legendären Geschichte aus Alt-China wollte dieser Film die politischen und sozialen Wunden der ersten Nachkriegszeit in Deutschland aufdecken und heilen helfen. Der Film ist ein Gleichnis und formal ein mit Verfremdung arbeitendes Experiment. Egoismus, Ehrgeiz und vielerlei andere Unzulänglichkeiten der Menschen werden von der abgeklärten Weisheit und Güte eines alten Mannes überstrahlt. Dieser ‚große Mandarin‘ ist Paul Wegener in seiner letzten Rolle.“

Daten

Deutschland 1949

Laufzeit: 100 Minuten

freigegeben: ab 16 Jahren

Bild: 4:3 (1,37:1), Schwarzweiß

Ton/Sprachen: Deutsch (Dolby Digital 2.0 Mono)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Bonusmaterial

Kurzdoku von Schorchfilm: "Meine alte Stadt" (1954)

System

DVD

Die Rechnung für diese DVD kann nur auf Privatpersonen ausgestellt werden, nicht jedoch auf den Namen von Schulen, Medienverleihstellen, kirchliche, staatliche und kommunale Einrichtungen, Vereine, u. ä.

Diese DVD ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Öffentliche Vorführungen, Verleih, Vermietung, Sendung, Handel, Versteigerung, Vervielfältigung und Verbreitung, z.B. über Internet (auch in Ausschnitten) sind untersagt.

Kaufpreis (DVD)